|

| / |

2022/09/30

| 2022年9月19日に【点描】に掲載した記事をそのままこのコーナーに掲載しています。 このコーナーの検索欄に「石塚直人」と入力して検索で絞り込めます。 「石塚直人」さんが関わった記事だけを一気に閲覧ができます。 すぐ右の印刷をクリックすると印刷ができます。 |

元記者、石塚直人の最後のメッセージ

若者たちに発信

「憲法とメディア」にエッセーを連載していた、元読売新聞記者の石塚直人さんが2022年9月17日、旅立ちました。

生前に聞き取った石塚さんの、若者たちへの伝言を掲載します。

|

若い人たちには、「こんな不条理なことは許してたまるか」という気持ちで、民主主義を守るために連帯してほしい。ジャーナリズムが萎縮してしまえば、そのうちに言論の監視、統制が行われ、戦時と同じ状態になってしまう。だが、どんなときでも真実を追求する可能性がなくなることはない。

私は香川県で生まれ、大阪外国語大(現大阪大外国語学部)を卒業後、1979年に読売新聞大阪本社に入社した。高知支局や大阪本社の配信部などで勤務し、2019年末の退職後は高知県香美市で暮らしている。

新聞社時代は、教育や平和、在日コリアンへの民族差別の問題など、わりと自由に取材をすることができた。思えば、入社して1年生のとき、先輩から「おまえは『最低のサツまわり』」と言われたことが、私にとって都合がよかった。

退職後は、地元の高知新聞をはじめ、紙面でいい記事に出合うと、書いた記者にメールをするなどエールを送ってきた。たとえば、ある全国紙の支局の記者は、高知県内初の公立夜間中学が設立されるとき、3回の連載で開校までの道のりを執筆。入学希望者に、思いを語らせたところに感心し、そのようなことをメールで伝えた。

大阪には、反権力、反資本を掲げる「人民新聞」があり、記事を書いているのは、それまで何らかの活動をしてきた人たち。私も、この「大衆政治新聞」に寄稿し、経済的に大変な時代に発行し続けている彼らを応援した。

私は、自分のことを「ジャーナリスト」とは思ってはいない。けれども、子どものころから、頭に描いてきた新聞記者像には死に物狂いでしがみついてきた。おそらく同じ世代の記者の2倍は働いた。

事実として「こうであった」ということをしっかりと出していく。それが記者の仕事だと思っている。

2022年9月9日 石塚直人 (まとめ・明珍美紀)

●「憲法とメディア」での石塚直人さんのエッセーは、20年8月から始まりました。大腸がんが判明して今年1月に手術を受けましたが、闘病中も執筆活動を継続。

2022/09/06

―高知から(16)―

<石塚直人(元読売新聞大阪本社記者)>

お盆の時期に書いた「高知から(15)」以降、私の病状はうんと進んだ。外来診療を続けて下さっていた医師が訪問診療で拙宅を訪問。もう在宅は無理との判断で一時療養病棟で、さらに最終段階の緩和ケア病棟に移ったのが8月30日。体力切れて筋力が目立って衰え、トイレに立つ気力もないまま垂れ流しの毎日が続いている。一日の大半は、眠ったきりで、ずっと書き続けてきた日付メモも断片を記すのが精一杯。ボールペンを持つ力が失われれば、生きていても死んでいるのと同じ事のように思える。ただ、そうなって初めてようやく見えてきたこともある。最後に、それを書き残しておきたい。

1つは、高齢者が必ず口にする食料品、栄養剤などの蓋がとても堅い事。私の筋力は、どうみても若い頃の2割ほどだが、独力ではもう開ける事ができない事が多い。もっと高齢の女性ならさらに難しいだろう。それは、自尊心を傷つけて、本人に取って何より寂しい事だ。メーカーの皆さん、とにかく何とかならないだろうか。現状では、健常者の感覚で作られているとしか思えないのだ。

もう1つは、例えば中国戦線で次の目的地までの案内を命じられた現地の案内人(通訳)の事だ。たぶんそれまで一定日本人との付き合いのある人が多かっただろうが、元々貧しく、言葉もろくにできない人が大半であったろう。何かの折りに笑みを日本軍人の誰かが見とがめ「こいつはスパイでは?」と言い出すことも多かったろう。とにかく、侵略軍は疑心暗鬼の塊なのだ。そんな中国人が夜に木に吊され「新兵の訓練のため」と実験台として刺殺された実例も、ここ2,3年体験者が証言している。

この記事は力を振り絞って自身の「今」伝えなくてはならない「大切な思い」を私(滝澤政彦=記事掲載作業者)に電話で伝えてきたものを聞き取って書き起こしたものです。

2022/08/17

神は富者を罰したまう ―高知から(15)―

──西欧福祉思想の源流

<石塚直人(元読売新聞大阪本社記者)>

7月8日に安倍元首相が奈良県で街頭演説中に狙撃され亡くなった事件で、国政は全く新しい局面を迎えた。かつて深刻な社会問題となりながら長く忘れ去られてきた統一教会が、安倍氏らの主導で自民党国会議員の大半と結びつき、当選に深く関与してきたことが当該議員らの証言で明らかになった。にもかかわらず、岸田首相は安倍氏の国葬(9月)を決め、8月10日には内閣改造を断行した。

前回、政権側が安倍氏の死を反与党勢力全体への攻撃手段としてフル活用することは目に見えている、と書いた。残念ながら、大手メディアはそれに振り回されるだけで、参院選は自民が圧勝。立民や共産は票を減らし、高知でも野党統一候補は惨敗した。

参院選後も「振り回されるだけ」は変わっていない。統一教会が自民に及ぼした「闇」の大きさについては、民放の一部ワイドショーが被害者弁護団をスタジオに招いてインタビューするなどして視聴者に一定、理解が深まった。一部週刊誌の健闘も目立つ。

一部ワイドショーの健闘は、その昔統一教会の「霊感商法」を追及した際の映像が残っており、それらを活用できたことも大きい。もっとも、政権の思惑を忖度する司会者や解説者が露骨にその話題を避けたがることもしばしば。

先日は何と維新の創設者・橋下徹氏が登場、元文部科学事務次官の前川喜平氏を怪しげな理屈でこき下ろしていた。

一方で、大手新聞社の論評はだらしないの一言に尽きる。自民党と統一教会の関係同様、40年以上も渡邊恒雄氏に“乗っ取られ”てきた読売の支離滅裂ぶりは、8月6日の社説(「原爆忌」と「臨時国会閉会」)を見れば十分だ。

それなりに事実を書いているようでも、核兵器禁止条約を無視したままの政権への批判は一切なく、安倍氏の国葬に反対する「一部野党」を「理解に苦しむ」と断じた。政治面も、まるでひとごとのような散漫な筆致で、何かを追及するエネルギーからは程遠い。

他紙も似たようなもので、統一教会幹部の記者会見は報じても、自ら被害者を探し当ててその矛盾を暴くような記事は少ない。

とはいえ朝日・毎日には、散発的ながら優れた記事もある(こうして新聞にこだわるのは、やはり自分がそうだったから、なのだろうか)。

とくに15日付け毎日は、1面に共同通信の世論調査結果を引用、自民党支持者の間でさえ統一教会問題での党の説明不足を指摘する声が多いことを紹介した上で、社会面に複数の元会員の声をまとめ、被害の実態を浮き彫りにした。

自社だけでは力不足と判断すれば、あえて他社の調査を使ってでも読者に伝えるべきことを伝える。その自由な発想は今の新聞界で、とても貴重なものだろう。

朝日も8月7日付では、自民と統一教会の半世紀にわたる関係性を特集ページで掲載している。でも、宗教2世や元信者の声はどれも断片的で、これを読めばその犯罪性が誰の目にもわかる、といった説得力には乏しい。

ただ、これは個々の記者の資質や努力で改善できる問題ではない。長い歴史の中で培われた組織自体の欠陥と言うべきものだ。

まず、記者の仕事は一部の編集委員などを除き、担当部署が厳格に定められ、自由な取材をする余裕に乏しい。好きな取材をしている間に持ち場で抜かれれば、上司からの評価はガタ落ちだ。よほど意欲のある記者を除き、多くは次第に消極的になる。私自身、「日本のあり方がどう、の議論は東京本社がする。我々は抜かれないことがすべて」と何度言われたことか。

だから突然統一教会の疑惑が出てきても、予備知識が全くなく、朝刊夕刊を出し続けるだけで精一杯。しかも新聞社には各部の序列(東京本社なら政治部、大阪なら社会部・経済部などがトップで、給与ランクもこれに準じる)がある。私が配信部次長だった頃、東京社会部には原稿内容の問い合わせができたが、別格の政治部には東京配信部を経由して、が内規になっていたほどだ。

すでに何度も書いたように、80年代半ばから露骨に進んだ大阪読売紙面の「東京化」の中で、少しでも自分の書きたいことを書こうと思えば、手段は1つしかない。

とくに初任地・高知の後半から各地に転勤を重ねた外勤時代は、誰よりも多く原稿を書いてデスクの負担を減らし、彼の「温情」(?)にすがる。市役所の記者クラブで報道資料の相手をしている他社を尻目に、高知では1日200行以上、姫路市などでも記事を量産した。新任地で戸惑うことも多く、家には寝に帰るだけ。

2度目の大阪本社勤務となって2年が過ぎた2000年、私は地方部内信課から連絡課(配信部の前身)主任に異動した。本格的なインターネット時代の到来に合わせ、毎週1回インターネットの特集記事を組むことになり、左肩のコラム執筆の希望を聞かれてすぐに手を上げた。

ユニークなウェブサイトを連載で取り上げる企画で、もちろんルーティン外の仕事。子どもの権利条約に基づき大人世代の意識改革を説く「子どもシェルター」と、在日社会学者による「ハン・ワールド」を記事化したが、後者は従軍慰安婦を巡る記述が編集幹部に忌避されて1回休載、20回ほどで打ち切られた。

同じ頃、私は大阪・吹田市で障害者の自立に取り組む「ぷくぷく福祉会」のリーダーと知り合い、彼の依頼で月刊機関紙「まねき猫通信」にエッセーを書き始めた。どの新聞社も、社名を名乗って講演や執筆するには社の許可が必要とされ、記者の社外活動には大きなタガがはめられている。でも、これなら社内では誰も読まない、との読みもあった。

2006年、編集局を離れてメディア戦略室(後に廃止)電子編集部次長となってからは、休みを返上して管内(近畿・中四国)のボランティア団体を取材、読売オンラインの「関西版」に載せる作業を始めた。

この間、新聞労連などが大阪で企画したシンポジウムに参加、パネリストの1人だった朝日の元労連委員長に「大阪読売の現状」を紹介した縁で、彼らが東京・岩波書店で定期的に開いている学習会に呼ばれ、メディア論の大家・原寿雄さん、関東学院大教授で2019年春に同志と「憲法とメディア」を旗揚げする丸山重威さんらと知り合った。

私が同年夏、「高知から」シリーズを書き始めたのも、彼との手紙のやり取りがきっかけ、と改めて書く必要があるだろうか。この席には、東京読売の論説委員として渡邊氏に記事を没にされた前沢氏もいた。

長々と打ち明け話を書いてしまったのは、私が自分のことを「優れた記者」だと言いたいからではもちろんない。いくら大阪「本社」にいようと、東京から見れば田舎記者。それを十分承知した上で、昨年末の「大阪読売と大阪府の連携協定」は全く承服できないこと、ОBにも反対論が少なくないことは、事実として広く伝えねばならない。

何より、記者を志願した高校時代以来、自分は国民全体の奉仕者だと信じてきた。「上司の言い分とは関係なく、何が正しいかを見極めて発言・行動せねば」と考えて生きてきたことだけは、書き残しておきたいのだ。

正規の記者でなく“記者”としてのスタートは、新聞編集局員だった香川・高松高校1年の頃だろうか。全国的な高校紛争のさなか、ベトナム反戦デモに参加して停学になった先輩に「何か書いてくれ」と頼まれた。受験勉強を強いるだけの校則への反発もあり、戦争や水俣病を素材にガリ版で小冊子を作って3学期の終業式に友人に配った。正しいことを書くのは自分の義務、との思いがあった。

その2か月後、生徒指導部長に呼び出され、処分を仄めかされた時の屈辱感は今も覚えている。父が県教委の出先に勤めていたことから、その仕事に支障が出ては、と忖度して、心ならずも頭を下げたからだ。

がんについては、ここ2か月ほどで明らかに病状が進んだ。右肋骨の下に硬いしこりができたのに気づき、主治医に尋ねると「皮下脂肪の一部でがん細胞が増殖した」。切除してもがん細胞をばらまくことにしかならず、我慢して付き合うしかないという。

これも含め、がん細胞が内臓全体を圧迫しているため食欲が激減した。体調不良の連れ合いが苦心して作ってくれた3度の食事は、食べる前からゲップが出、栄養のありそうなものを少し口にするだけ。早朝の散歩こそ続いているものの、座卓から立ち上がるのも苦しい。

最期の日が近づいたらしい今、心の支えになっているのが、大阪の左翼紙「人民新聞」とのつながりだ。先に触れた「まねき猫通信」の編集を同紙が04年に肩代わりしたことで、当時の編集長と知り合い、毎月の時事連載を重ねてきた。

19年末の退職と前後して、メールによる月3回の記事の校閲、さらにライターの育成も引き受けた。

かつての同紙は、新左翼のアジビラそのもの。すべてを自分たちの主張で裁断し、「取材して書く」姿勢からは遠かった。昨年秋以来、「このままではじり貧。新聞の内容は大幅に刷新して出直す」との若手の主張が社を動かし、今春、新体制で再出発した。彼らは自らも非正規雇用の不安定に耐えつつ、長くひきこもり支援や入管問題などの一線で活動。主に20~40代で、在日青年や欧州在住者もいる。

今では大阪市の松井市長、大阪府の吉村知事の会見にも社名を名乗って参加し、質疑を含む取材をもとに記事を書いている。反維新・反新自由主義の姿勢は変わらず、20年近く付き合った元編集長は6月、拙宅に見舞いに来てくれた。

最後まで自分のこと、では申し訳ない。ここでは私が敬愛する新約聖書学者田川建三氏の「キリスト教思想への招待」(04年刊)から、西欧でホスピスや社会保険制度の基盤となった「富裕者による寄付」の中身を紹介し、今の政権の「ウソ」と私たち自身の錯覚を明らかにしたいと思う。

田川氏は東大大学院西洋古典学科などを経て、国際基督教大学講師時代の70年に造反教員として追放された。戦時中、国家神道下で生き延びたキリスト教の内実を問い、礼拝時に「神は存在しない」「(自分は)存在しない神に祈る」などと述べたのが原因。

以来、独仏の大学やアフリカ・ザイール国立大学神学部などで教え、帰国後は大阪女子大で西洋史などを講じた。侵略に加担した西欧キリスト教を論難する著書も多く、クリスチャンの家に生まれた私は、学生時代に彼を知ったことで無宗教となった(教会での典礼風景や宗教音楽への愛着では人後に落ちないつもりだが)。

同書のポイントは、新約聖書のルカ伝に登場する貧民ラザロと金持ちの逸話だ。ふたりが死んだ後、ラザロが天国にいるのを見た金持ちが地獄から神に向かい助けを求める。答えは「生前に無慈悲だったから無理」。

これまで徹底してキリスト教批判を貫いてきた彼が「それでも信仰の理想は一部で受け継がれていた」と述べているのが興味深い。16世紀のドイツ農民戦争で自治を目指した農民らが無残な敗北を遂げる300年も前から、一部の修道院で「キリスト教徒以外も無制限で受け入れる」医療施設の設置が進み、それが大富豪による寄付の続出や社会保障制度に結実したという。

そこには「貧困や病気で苦しむ人を目前にしながら、圧倒的な財力を持つ人間がいること自体が罪」という考えがある。だから施設への寄付もその場限りのものではなく、農地と耕作権そのものを差し出す。典型的なのがワイン工房や酒場つきの寄付で、これなら当事者が施設の維持に四苦八苦する心配もない。

ラザロの逸話はイエスと全く関係がないにもかかわらず、多くの教会のステンドグラスなどに登場、徹底平等の気風をはぐくんできた。

もちろん、当時の西欧小都市と現代日本ではレベルが違う。ただ、国とは本来、国民の福祉を実現するためのもの。今の日本にある社会保険もその「おこぼれ」には違いなく、皆が自分で声を上げ、広げていくしかない。

最後に。終活のつもりで広島支局時代の名刺を整理していた5月頃、岸田首相のそれが出てきたのには驚いた。肩書は「衆院議員 岸田文武秘書」。92年夏の参院選を取材した際にもらったものだ。

彼は3代続く代議士の2代目。東大を出て商工省(現通産省)に入り、この頃は父親の秘書だった。その後、安倍政権下で外相を務めるなどの経歴はご存じの通り。

その周辺で驚くのは、ふたりの妹も含め親類縁者は元閣僚やキャリア官僚で占められ、庶民生活とは隔絶していること。いくら「聞く力」があっても、その範囲だけでは、と慨嘆するしかない。

私自身、政権発足後の山のような報道から、何となく彼が庶民の話も聞いてくれるような気分になっていたのを思い出す。本当に、私たちはいつまで騙されればいいのか。不十分な内容と自覚しつつ、これを「高知から15」としたい。

2022/07/07

緩和医療と「参院選」報道 ―高知から(14)―

<石塚直人(元読売新聞大阪本社記者)>

7月10日投票の参院選まで、あと1週間を切った。4日の読売朝刊一面によれば、選挙戦の中盤情勢は「与党は改選過半数の勢い、立民は伸び悩み維新は大幅増の公算」だという。他紙も似たようなものだ。

今の世論調査システムに大きな限界があることは、昨年秋の衆院選でも露呈した。維新があれほど躍進するとはどこも予想しなかった。それとは全く別に、早くから「与党圧勝」の予想を流すことで「これでは自分が投票しても無駄」と有権者の棄権を誘いがちな点も、識者の間で何度も指摘されてきた。

私自身は夕刊紙「日刊ゲンダイ」が書くように、選挙戦中盤以降の立憲野党票の伸びに一縷の望みをつないでいる。相次ぐ物価値上げで有権者の関心が安保から経済・民生に移り、内閣支持率が低下に転じていること、不祥事で雲隠れしたままの自民議員が高額の報酬を得てネット上で怒りが広がっていること、などが背景にある。

ただ、ここではまたも、私の病状について簡単に説明することをお許しいただきたい。何度か触れた「緩和医療」や自分の「余命」について、私自身がまだ混乱しているらしいことが、1日までの主治医との面談で明らかになったからだ。

彼が5月下旬の時点で「CT画像を見る限りでは、3月時点でターミナル中期(余命1~2か月)でもおかしくない」と断言、「原稿を書くのが生きがい」という私を励ます一方で「明日足が立たなくなることもあり得ます」と述べたことは、前回に紹介した。我が家は病弱で膝痛も抱える連れ合いとのふたり暮らし。こちらが歩けなくなれば彼女には頼れず、入院するしかない。コロナ禍のさなか、外部からの面会も制限され、自宅にある膨大な図書から好きな本を選んで誰かに託すなどは不可能になる。

この日はすでに面談予定30分の倍近くを使っていたことから、新たな質問は諦め、2度目の面談(6月10日)では「どんな場合にそうなるか」をまず尋ねた。「高知から12」の前半で触れた散歩はまだ続けていたが、ふらつく回数が増え、不安は大きい。

彼は「少し言い過ぎたかも知れませんね」と前置きし、「足が弱ってくると自分でわかります。元気な時のように無理をせず、気をつけて歩けばかえって安全です」。心配なら杖をと言われ、その日は杖を買って帰った。

以来、私(と連れ合い)は毎週金曜に面談予約を入れ、そのつどあれこれの質問を繰り返した。驚いたのは、「画像が正しければ、もう死んでいてもおかしくないですよね」と軽口を叩いた私に「病気のことだけを考える人は実際に重度化しがち。忘れているうち何年も生きていた、ならそれが一番」「平均余命と言っても、例外はいくらでもあります」と言い切ったこと。

ターミナル終期(1~2週間)にみられる「食べられなくなること」との関連で「食べ物や音楽など生活のあらゆる面で嫌いなものが増え、好みが限定されてきた」こととがん増殖との関係を尋ねると「関係ないですね」と一刀両断した。

医学的にもその通りなのか、患者に勇気を与えるための方便なのか、私には判然としない。ただ、高知医療センターのがん主治医が「抗がん剤治療をしても何か月か余命が延びるだけ」と強調したことで、初めて病状の説明をする相手にどう話したものか混乱してきたのも事実だ。私がそう言うと「とにかくやりたいことに集中することです」。

「高知から12」で書いたように、大腸を切断したせいで少なくとも昼夜問わず約2時間おきにトイレに追い立てられ、腹部の不快感もある。少し体を動かすだけで疲れ、何度も眠るまでは頭も体もろくに動かない日も多い。それでも6月20日以降は、他県に住む弟妹ほか、何人かの見舞い客を迎えることができた。

北関東を中心に40度を超える猛暑が続く中、高知はなぜか最高気温が32度前後、しかも曇りの日が大半だったのも幸いした。抗がん剤を止めたことで、一般的な自然治癒力も高まったような気がする。揺れ動きながらも、4日になって何とかこの記事も書き始めた。

各紙が報じた中盤情勢によれば、大勢は読売と同じであるものの、4日の毎日は「序盤に比べ野党がやや盛り返した」、6日の朝日は逆に「物価高への対応で岸田首相を評価しない人が60%、評価する人が20%にもかかわらず、それが野党票の受け皿になり得ておらず、自民有利の選挙区は増えた」としている。

各紙の分析に共通するのは、連合の共産忌避などに伴い、昨年秋の衆院選まで立憲野党が積み上げてきた「野党共闘」が崩壊したこと。16、19年の参院選全国区ではすべての1人区で野党が候補者を一本化したのに対し、今回は32区のうち11区にとどまった。これでは総論としての「与党が改選過半数」は動きようがない。

メディアに表現の自由が与えられているのは、それによって政府を監視し、批判することでしか民主主義社会を作ることができないからだ。首相や閣僚、与党幹部らの虚偽答弁やその場しのぎの「逃げ」が横行する今、節目となる参院選でどこまで突っ込んだ論評ができるか、がメディアの試金石となる。

私が40年の記者生活をした読売は、かつての1000万部には遠いものの、それでも4月のABC部数で683万部と全国紙トップ(77年以降)の座にある。2位の朝日は428万部、3位の毎日は192万部(いずれも万未満は切り捨て)。前年同期と比べ、約45万部減と最も落ち込みが大きいのが朝日(読売は30万部、毎日は12万部の減)。ちなみに産経は101万部、日経は174万部だ(同)。

読売新聞グループ本社の渡邊恒雄・現主筆(95)が80年以降、社論の右傾化を主導し、とくに12年末に成立した第2次安倍内閣からは彼にべったり張り付いて国政、さらにメディア全体をゆがめてきたことは、「高知から12」で詳述した。今回の参院選についても、その傾向は変わっていない。自分の仕事は官邸や与党幹部の記者会見を記事にすること、としか考えない政治部記者特有の感覚が原因だろう。

選挙期間中にもかかわらず、G7からNATО首脳会議と外遊を続け、ろくな国会審議もないまま防衛費2倍増などを勝手に国際公約にした岸田首相の「活躍」を連日一面トップにしたのは、他紙も大同小異なので置くとしよう。何より情けないのは、選挙企画につきものの各党の政策分析、選挙サンデーでの各候補の訴えなどの記述が浅く、読者に訴えるかける内容に乏しいこと。

政策分析では6月27日の「防衛費」で、岸田構想通りなら11兆円が必要としつつ「自民も立憲も公約で財源については踏み込んでいない」。最後は「冷静な議論が欠かせない」。「冷静な議論が」は他の課題でも出てきた。思考停止以外の何物でもない。

とくに自民が「財源に踏み込まない」のは、そうすれば「2%」が国民生活を破壊することが誰の目にも明らかになり、選挙で大敗しかねないからに過ぎない。そうと知りながらのこの記事は、ロシアや中国、北朝鮮の国営メディアとどこが違うのか。

候補者が有権者に向けて声を枯らす同日の「選挙サンデー」記事では、社会面と地方面に登場する候補者の全員が名前なし。「候補者のひとりは」こう話した、集客の見込める場所で「複数の候補者が」語りかけた、という具合。さすがに中盤以降の「注目の選挙区ルポ」などでは実名になったが、これでは有権者は候補者が誰なのかもわからない。選挙に対して無関心な有権者が増えれば「地盤と資金を持つ与党が有利」だからそうしたのか、それとも別の理由があったのだろうか。

政治部記者による取材が政権にとって「大甘」で、民主主義に逆行していることは、山際・経済再生担当相が青森市での街頭演説(3日)で「野党から来る話は、我々政府は何一つ聞かない。生活を良くしたいなら与党の政治家を議員に」と放言した件での各紙の記事がはっきりと示した。官邸は選挙への影響を恐れ、官房長官が山際氏を注意するなど“火消し”に追われたが、同氏は5日の会見で陳謝はしたものの撤回はしなかった。

全国民に奉仕すべき立場の、それも現職閣僚が「野党(とその支持者)は無視する」と言うのだから、いくら本音とはいえ筋違いも甚だしい。野党はもちろん、ネット上でも批判が相次いだ。昔なら辞職して当然。しかし、読売だけでなく朝日も毎日も「注意した」「撤回はしなかった」と書いただけで、「撤回せず」への批判は感じられない。

それが政界なんだよ、と平気な顔で断言できない記者が政治部に居続けるのはほぼ不可能なことくらい、私も知っている。でも、体を張って権力と対峙してきた「記者」の歴史を思えば、この現状がそこからあまりに遠いことは誰にでもわかる。

読売は公示日の半月前(6月7日)、「経済産業省がスポーツ賭博の解禁に向けてまとめた素案が判明した」との特ダネを書いている。同紙によくあるPR記事ではなく、その危険性に警鐘を鳴らした優れた内容で、私は「読売もこれだけの記事が書けるのか」とほんの少し、ほっとした気分になった。

これに続く5回の連載も、競馬や競輪など既存の公営ギャンブルと違って24時間際限なく続くオンラインルーレットで家庭を崩壊させたギャンブル依存症患者の紹介、同省の設置した委員会にはIT企業の幹部らが目立ち、プロ野球などスポーツ団体、教育関係者からの聴取はほとんどなかったことなどを詳述。文科省幹部の「経産省は何でも金儲けにつなげたがる」、学校の部活動に詳しい大学教授の「あまりに安易な発想」との批判で締めくくった。

連載自体、経済、社会、政治、運動、教育の各部記者が合同でまとめたといい、渡邊氏かそれに近い最高幹部の了解なしにはあり得ないこと。彼らにもいくらかは職業的良心が、と私が安堵したのは、やはり身びいき(?)からくる早合点だったようだ。

朝日や毎日の紙面が読売より評価できるのは、政治部以外の記者による個性的な現代社会への問題提起がうかがえる点にある。とくに毎日の「記者の目」は、いわゆる社論とずれる内容も許容されてきた長い歴史があり、貧困や差別に苦しむ人たちを徹底して取材してきた記者たちの「魂」が感じられる記事が多い。これらは政治部記者が絶対に扱うことのない対象だ。

今回は、7月1日の「日本の入管行政 変わらぬ課題」。デジタル情報センター所属という筆者は、ウクライナ避難民だけが急に「歓迎」され始めた最近の世相に絡み、入管職員の虐待で昨年春に落命したスリランカ女性の悲劇を提示。「これで一度は廃案となった入管法改正案を、国がそのまま再提出する構えを見せている」とし、日弁連が6月に反対の声明を出したことを紹介した。

仮に大阪読売在職中の自分がこれを書いたとして、紙面に載せるのが至難の技であることは容易に見当がつく。ましてや参院選期間中なら絶対に無理だろう。でも、選挙期間中だからこそ、こうした記事が必要なのだ。読者がどの候補者に、どの党に投票するかを決めるきっかけは、別にいわゆる「選挙企画」だけではないのだから。

毎日で驚いたのは、6月29日の2面コラム「水論」。「一線を越えた神社界」の見出しで、安倍氏ら自民党極右グループが依拠する「神社本庁」のトップ選任を巡る腐りきったとしか言えないようなトラブルに言及した。7月6日には続報を書き、同庁の顧問弁護士から「公平ではない」との質問状が届いたことにも触れている。

多くの寺や神社が後継者難で立ち行かなくなっている今、一部の「実力者」だけが権力行使の虜となり、この国を戦前に引き戻そうとするのはなぜなのか。多くの自民党国会議員がそれに群がる構造も含め、大手メディアがこれまでほとんど書かなかった分野での力作と言えるだろう。

朝日では、ロシアのプーチン大統領が日露両国の石油・天然ガス開発事業「サハリン2」の運営会社を国有化する旨の署名をした(30日)件で「ロシアから事前説明がなく、政府は発表されて初めて知り、情報収集に追われた」内幕を報じた(2日)のが目立つ。わざわざNATО首脳会議にまで出向いて対ロシア制裁を強める以上、反発されるのを覚悟してその準備をするはず。なのに最低限の情報収集もしていなかった、というのだ。

同事業には三井物産が12・5%、三菱商事が10%を出資しており、丸損もあり得る。何より、ここからの液化天然ガスが止まれば代替エネルギー源の確保には年1~2兆円が必要で、電気・ガス料金の値上げは必至。記録的な猛暑が続く中、電力供給が突然ストップする危険性さえ現実味を帯びてきた。

内閣発足時の「新しい資本主義」から富の分配が姿を消し、被爆地広島の出身を自任しながら核兵器禁止運動には冷淡そのもの。岸田首相は大風呂敷こそ広げるものの、内実は極めて怪しい。その与党に投票して大丈夫か、は結論の如何にかかわらず、有権者がまず最初に考えるべき課題だろう。

こうした記事こそが、民主主義を育てるのだ。読売では望むべくもない。そのことは、長い目で見れば読売記者の、そして読売同様に政権の広報担当でしかなくなったメディア記者の取材力の低下につながっている。新聞やテレビに対する信頼度が昔より格段に落ちているのは、ネット社会の到来だけが原因ではない。

とにかく与党の、そして維新や国民民主のような「ゆ党」の票を少しでも減らし、戦前への回帰につながる与党ベースの改憲は食い止めたい、と切望する。

「高知から」のタイトルに合わせ、高知の選挙戦についても簡単に触れておこう。全国区は徳島と両県で1区という「合区」で行われるため、昨秋同様の「野党共闘」が実現した場合でも現職の自民・中西祐介氏(42)=公明推薦=に打ち勝つのはハードルが高い。維新や国民民主、NHK党なども候補を立て、計6人が乱立する戦いとなっている。

昨秋「高知から(9)」で述べた通り、ここは全国で共産の支持者の割合が最も多い。しかし、衆院選で立憲民主の現職ふたりが議席を失い、同党が自党候補の擁立を模索・断念する一方で共産は前回に続き松本顕治氏(38)を立てた。最終的には、昨秋同様「高知憲法アクション」が軸となり、松本氏を社民党県連、新社会党県本部などが推す形ができた。

公示日の22日には、立憲民主党県連から連帯のメッセージが届いた。26日には高知市の中心・追手筋で街頭演説会が開かれ、松本氏とともに立民県連代表の武内則男・前衆院議員、県議会野党「県民の会」の代表らがマイクを握った。志位委員長ら共産党幹部も、次々応援に入った。

地元高知新聞を含む中盤情勢調査によれば、徳島が地元の中西氏の圧倒的な優位は動かず、これを松本氏、維新新人の藤本健一氏(52)、国民民主の前田強氏(39)が追う展開。松本氏は保守地盤の徳島で苦戦するものの、共産以外に立憲民主の支持層からも4割の支持を取り付け、高知市などでは無党派層の支持も中西氏を上回っている。

(追記。8日午後、安倍元首相が奈良県で街頭演説中に何者かに狙撃され、心肺停止となったとのニュースが流れた。イデオロギーの左右を問わず、テロは断じて許されない。それは当然としても、政権側がこの暴挙を反与党勢力全体への攻撃手段としてフル活用することは目に見えている。投票日直前の今、メディアがこれをどう報じるかも含め、暗澹たる思いを禁じ得ない)

2022/06/12

槙村浩とその周辺(上) ―高知から(13)―

<この記事は2部に渡っています。読みやすいように掲載時系列ではなく、上から(上・下)と並んでいます>

<石塚直人(元読売新聞大阪本社記者)>

6月5日の朝刊各紙は、参院選の日程が22日公示、7月10日投票の見込みだと報じた。自民より「右」の日本維新の会は言うに及ばず、国民民主が政権寄りを加速したことで、昨年秋の衆院選でみられた「野党共闘」は事実上、消滅した。このままでは与党が大勝、安倍元首相の妄言通りに「新しい資本主義」から軍拡と格差温存路線に転じた岸田政権が大手を振って9条「改正」などに踏み込む可能性が高い。今の国会はまるで戦前の大政翼賛会。私が40年勤めた新聞社は、政権の広告塔となって久しい。

この連載は第1回の「戦争展」以来、高知の社会運動の紹介を通して「誰もが大切にされる社会」への展望を語ってきた。ふだん私たちの目に触れる情報の大半が、今の社会システムへの批判抜きに「モノを買わせる」ための広告でしかない現状に対する異議申し立て、の思いもあった。

がん発症が明らかになった今年2月以降は、自身の闘病体験にもかなりのスペースを割いた。でも、5月16日のCT検査の結果、私の主治医は「肝臓に転移したがんがさらに拡大、肺の一部にも広がった」として抗がん剤治療を断念した。

神経内分泌がんという特殊ながんのため、使える薬剤が少なく、効果が乏しいなら止めた方が正常細胞の機能も保たれ、人間らしい余生が望めるという。

在宅患者宅への訪問医療などを手がける高知厚生病院(高知市)を27日に受診すると、高知医療センターでも見た3枚のCT画像が改めて示された。「これでは3月時点でターミナル中期(余命1~2か月、終期は1~2週間)でもおかしくない。今、普通に座って会話ができるのが不思議なくらい」との説明があった。

抗がん剤治療の開始時に「完治は難しく、せいぜい数か月余命が延びる程度」と聞かされたのを思い出す。何となくこのままずっと行けそう、は錯覚だったらしい。医師は「頭と身体が動く限り書き続けたい」という私に、その意欲が支えになっている可能性を示唆する一方、「でも、明日足が立たなくなることもあり得ます」と釘を差した。

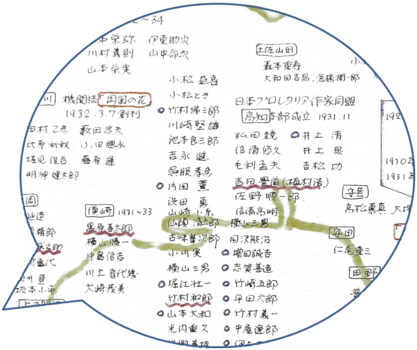

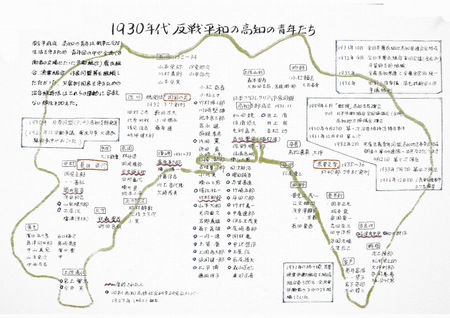

いずれにせよ、私にはあまり時間がない。がんの話はこれくらいにして、今回は高知の生んだ反戦詩人・槙村浩(まきむら・こう、本名・吉田豊道)とその周辺について書く。日本が朝鮮を植民地化して間もない1912年に生まれた彼は、長じてプロレタリア文学運動の闘士となり、歩兵第44連隊兵士への反戦ビラ配布を主導した容疑で検挙され、獄中での拷問がもとで38年、26歳で早逝した。

79年に高知支局記者となった私にとって、彼は同時代に特高警察の手で虐殺された小林多喜二と並び立つ存在だ。とはいえ、槙村の作品や業績がメディアで取り上げられることはほとんどない。それを広く知らせることは、「戦争をしない日本」を守り抜く上で確かな力になるはずだ。

槙村は高知市廿代町に生まれ、6歳で父を亡くした後は助産師の母・丑恵とふたり暮らし。幼い頃から医学書や古典文学を読みこなして神童と呼ばれ、市立第六小を4年で修了して私立土佐中に進んだ。25年に治安維持法が公布され、軍事教練のため現役将校が配属されると激しく反発。病気休学を経て、県立中学海南学校(現県立小津高)に転校した。

ここでは授業中にマルクス「資本論」などを読破、軍事教練の試験に白紙答案を出すよう周囲を説き、4年生全員が応じたことで退学になる。知人の世話で岡山市の私立関西中に編入、プロレタリア科学者同盟など全国的なネットワークともつながった。

31年春に卒業して高知に戻ってからは、多喜二が書記長だった日本プロレタリア作家同盟の高知支部を5人の有志とともに結成、反戦詩を書き始める。世界恐慌にさらされた時代、県内外で労働争議が相次ぎ、農漁民の運動も高まりを見せていた。

最初の作品は「生ける銃架―満洲駐屯軍兵卒に―」。日本の大陸侵略に伴い満州(中国東北部)に派遣された兵士に対し、中国民衆と連帯して共通の敵である資本家、利権屋と戦うよう呼びかけた。

「思ひ出はおれを故郷へ運ぶ

白頭山の嶺を越え、落葉松の林を越え

蘆(あし)の根の黒く凍る沼のかなた

赤ちゃけた地肌に黒ずんだ小舎の續くところ

高麗雉子(きじ)が谷に啼(な)く咸鏡(朝鮮北部の郡)の村よ

雪溶けの小径を踏んで

チゲを負ひ、枯葉を集めに

姉と登った裏山の楢林よ

山番に追はれて石ころ道を駆け下りるふたりの肩に

背負縄はいかにきびしく食ひ入ったか

ひびわれたふたりの足に

吹く風はいかに血ごりを凍らせたか」

の1、2連は、高知城のすぐ西隣・城西公園(戦前は高知刑務所だった)の一角にある槙村の詩碑(73年に高知市横浜に建てられたものを89年に移築)に刻まれた。

「間島」は、現地の風土や主人公らの描写があまりに的確なため、多くの読者が在日朝鮮人の作品と思い込んだという。東京の日本プロレタリア作家同盟本部から派遣されて高知を訪れた貴司山治(きし・やまじ、故人)は懇親会の席上、わずか19歳の槙村を「作者です」と紹介されて驚き、「何かウソのような気がした」と書いている。

生前に発表した他の作品には、大陸に向け出発する歩兵44連隊の「おれ」が周囲を説得して中国革命軍に合流させることを誓う「出征」、製糸工場で働く女工の立場から革命運動を称えた「明日はメーデー」などがある。

並行して反戦ビラを作り、1か月余に計8回も配布させたとして、槙村は32年4月に検挙された。1年にわたるたらい回しと拷問の末、懲役3年の実刑判決で高知刑務所に収監、皇太子誕生により減刑されて非転向のまま35年6月に出獄した。

その後は、古代から昭和に至る国文学史をマルクス主義の立場で読み替えた「日本詩歌史」、アジア的生産様式と中国について論じた「アジアチッシェ・イデオロギー」、唯物論的ヒューマニズムを打ち出した「人文主義宣言」などの執筆に没入する。

彼はその頃、躁うつ病と食道狭窄症に冒され、スープ以外は喉を通らなかった。しかも手元には何の資料もなく、古典や論文の引用は記憶に頼ったという。それでもこの3点で400字原稿用紙1000枚近い原稿を9月までに書き上げた。

さらに獄中などで作った詩を「日本サヴェート詩集」と名づけて発表する計画を立て、11月に原稿持参で東京の貴司宅を訪れ、出版を依頼した。

とはいえ、相次ぐ弾圧で組織はほぼ壊滅、それが許される状況ではなかった。槙村は貴司宅に滞在したまま新たな詩を書き、論文に手を入れる。翌36年夏には挙動不審者として杉並署に留置され、9月に高知に移送される途中で脱走、神戸の同志宅を転々とした。

槙村を保護した中沢啓作(同)の回想によれば、神戸で彼は文化サークルのメンバーらと交流、人脈を広げた。同志らは高知で槙村が拘束されることを恐れたが、彼が「ひとりで待つ母に会いたい」と繰り返すので説得を断念。中沢が船客係をしていた高知行き連絡船に、刑事らの警戒が緩む時間を見計らって乗せたという。

帰郷した槙村は母に手厚く看護される中、12月の人民戦線事件で同志とともに検挙され、翌37年1月に重病として釈放、入院。38年9月に亡くなった。貴司は預かった原稿を自宅の庭に穴を掘って隠し、戦後まで官憲の追及と東京大空襲から守り続けた。

槙村の詩集が「間島パルチザンの歌」と題して新日本出版社から刊行されたのは64年10月。生前から知られていた数点に、貴司が保管していた未発表詩を加えた24点を収録、貴司と中沢が回想文を寄せた。その後何度か改訂され、文庫版も出た。

「間島」や「生ける銃架」は、50年代に相次ぎ刊行された「日本現代詩大系」「日本プロレタリア文学大系」などに収録されたが、ここでの槙村の紹介は「生年不詳。高知県に生る」などにとどまる。彼の生涯が広く明らかになったのは64年からと言っていい。

高知では、自身も勤評闘争で高校教員を免職になった土佐文雄(同)が、槙村の事績を調べて県教組の機関誌に連載小説「人間の骨」を書き、65年に新読書社から出版、後に映画にもなった。67年には、高知出身の作家大原富枝(同)がやはり彼をモチーフにした「ひとつの青春」を文芸誌「群像」に載せている。